对于防雷检测标准的执行,很重要的就是如何去准确有效的操作和认定。比如《建筑物防雷设计规范》是防雷装置检测的依据,但按照设计规范去检测操作起来不是那么便利。这个时候在设计规范和检测技术规范基础上提出相配套的有利于操作的技术标准就很有必要。长江三角洲区域地方标准《雷电防护装置检测部位及检测点确认技术规范》的颁布实施,对防雷装置检测工作的开展提供了便利,希望从业者能够学习一下并应用到实际工作中,将原本是技术类的工作用标准体现出来。接闪器类型分为专设接闪器和自然接闪器,这个需要明确一下,我们通常说的接闪带、接闪杆、接闪线、接闪塔在专业上属于接闪器的方式,并不是接闪器类型。接闪器类型只有专设和自然,专设接闪器就是专门为接闪雷电而设计的,如接闪塔、带、网、线等。自然的就是兼职具有接闪能力的金属装置,如屋顶的金属护栏、金属储罐的罐顶和管壁、金属烟囱、金属屋面等。防雷检测报告模版里面有接闪器填写的位置。当建筑物接闪器类型比较复杂的情况,专设和自然接闪器同时存在,接闪短杆、接闪塔、接闪带和接闪网等共存时,检测报告中只反应其中一种类型或者某一类型的的某一种形式,并且按照新的检测技术规范要求有14个对应的参数需要填写,当然部分情况下有些参数是不存在的需要注明或者删除,部分检测报告也没有完整的反映出对应的参数。从而导致检测中接闪器类型、接闪器形式、接闪器参数检测不全面,参数不完整,这实际上是缺测漏侧、检测不全的一种表现。实际检测工作,往往会遇到数百米高的烟囱上方安装有接闪带和接闪短杆的组合接闪器、厂矿建筑物中处于最高处的接闪杆、或者一些没有辅助攀爬设施的建筑物顶部的接闪带。位于以上位置的接闪器由于攀爬高度、安全要求、检测难度、检测费用等多重原因导致部分场所的接闪器可能多年都没有检测过,这有可能会带来一些风险。若真要去实施检测,还需要多方下定决心,毕竟真金白银的成本投入大家都会作为重要的因素去考虑。无人机等检测新技术的发展和应用可能会对这些位置的接闪器检测带来新的改变。

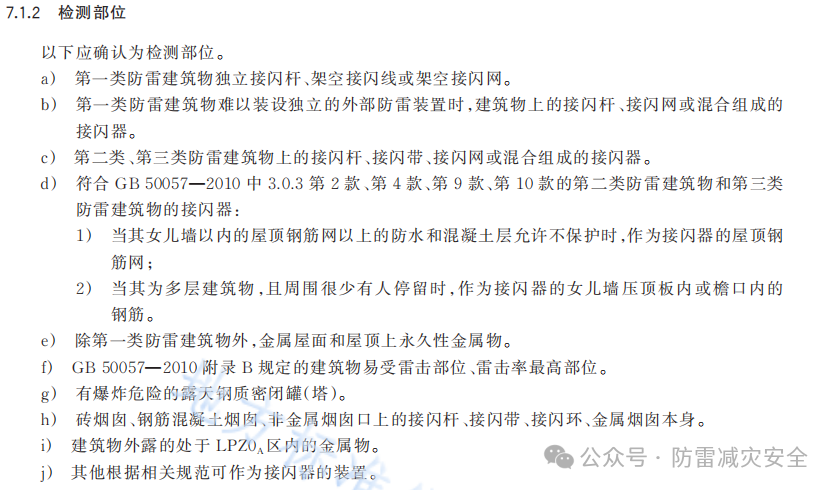

检测部位在哪里,这个就很明确。需要检测技术人员在现场一个个的确认。以下应确认为接闪器检测部位。a) 第一类防雷建筑物独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网。b) 第一类防雷建筑物难以装设独立的外部防雷装置时,建筑物上的接闪杆、接闪网或混合组成的接闪器。C) 第二类、第三类防雷建筑物上的接闪杆,、接闪带,接闪网或混合组成的接闪器。d) 符合 GB50057-2010中3.0.3第2款、第4款、第9款、第10款的第二类防雷建筑物和第三类防雷建筑物的接闪器:1)当其女儿墙以内的屋顶钢筋网以上的防水和混凝土层允许不保护时,作为接闪器的屋顶钢筋网: 2)当其为多层建筑物,且周围很少有人停留时,作为接闪器的女儿墙压顶板内或檐口内的钢筋。e)除第一类防雷建筑物外,金属屋面和屋顶上永久性金属物。f) GB50057-2010附录B规定的建筑物易受雷击部位、雷击率最高部位。h) 砖烟囱、钢筋混凝土烟肉,、非金属烟囱口上的接闪杆、接闪带、接闪环、金属烟囱本身。

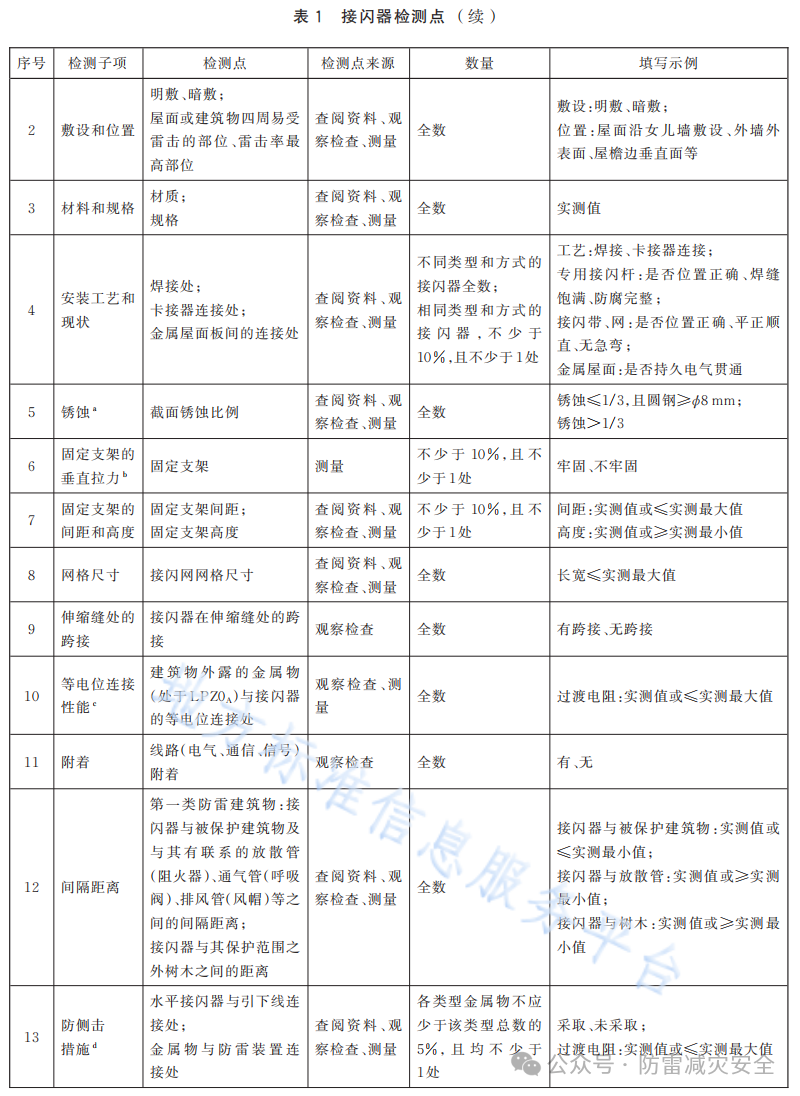

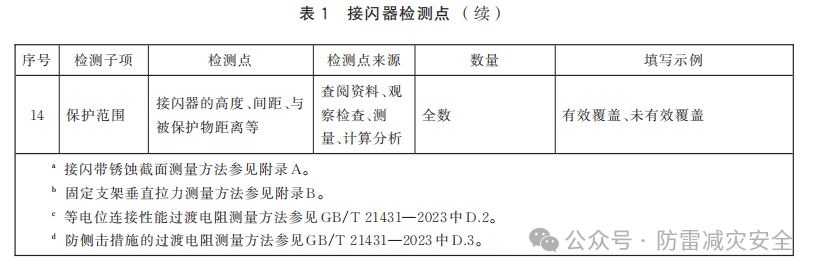

接闪器检测子项、检测点、检测点来源、数量、填写示例按照标准的要求确认和填写。1.检测子项就是检测的参数,这个要根据实际情况确认,比如接闪塔就无需去测固定之间的垂直拉力。2.检测点就针对专设、自然两种接闪器类型下的不同接闪器形式根据实际情况去确认。3.数量的要求已经很明确了,但前提是搞清楚全数是多少,这个要搞一个精确的数量其实难度不小,并就算检测机构搞清楚了,生产经营单位也不一定会认可,这个就是上一篇里面说的需要大家共同的努力了。4.最后填写示例列出了检测结果的标准化填写方式,很多时候大家很困惑这个检测结论到底怎么填就是准确的,现在这个标准给出的很清晰,对着抄就行了。比如说以前对于接闪器的保护范围检测结果有完全保护、未保护、有等各种各样的描述,那么参照这个标准,就应为有效覆盖或者未有效覆盖。还有接闪带垂直拉力测试,一般结果写的有≥49N 或者 50N这种都有,按填写示例那么应该是牢固或者不牢固。其他的也类似。